1900 – 1918

Gründung und Kaiserreich

Anfänge in bewegten Zeiten

Mehr ...

1918 – 1933

Weimarer Republik und Inflation

Institutionalisierung und politische Positionierung des Handwerks

Mehr ...

1933 – 1945

Zeit des Nationalsozialismus

Gleichgeschaltet und kontrolliert

Mehr ...

1945 – 1960

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder

Wiederherstellung der Eigenverantwortlichkeit

Mehr ...

1960 – 1980

Wirtschaftliche Konsolidierung und Wandel

Stabilität durch Innovation und Anpassung

Mehr ...

1980 – 2000

Strukturwandel und Globalisierung

Neues Denken für eine neue Zeit

Mehr ...

2000 – 2010

Aufbruch, Wandel und Verantwortung

Ein Jahrzehnt des Umdenkens und der Gestaltung

Mehr ...

2010 – 2019

Transformation und Digitalisierung

Stabilität und Wandel in einem Jahrzehnt der Transformation

Mehr ...

2020 – 2025

Unsicherheiten und Herausforderungen

Zwischen Pandemie, globalen Krisen und ökologischer Transformation

Mehr ...

Seit 125 Jahren begleitet die Handwerkskammer Münster das Handwerk im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region durch Wandel, Herausforderungen und Erfolge. In unserem Rückblick blicken wir auf die prägenden Etappen dieser bewegten Geschichte – von der Gründung im Jahr 1900 über Wiederaufbau, Globalisierung und Digitalisierung bis in die Gegenwart. Entdecken Sie, wie Tradition und Innovation das Handwerk stark gemacht haben und bis heute seinen Weg in die Zukunft prägen.

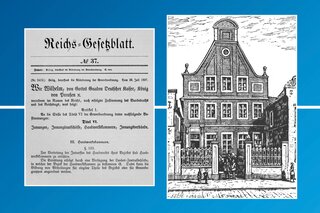

Gründung und Kaiserreich (1900 – 1918)

Mit der Gründung der Handwerkskammer Münster am 9. April 1900 legen 24 Handwerker den Grundstein für eine institutionalisierte Selbstverwaltung des regionalen Handwerks. Der junge Kammerapparat, zunächst in beengten Räumen untergebracht, entwickelt sich rasch: Bereits 1903 zieht die Kammer in ein eigenes „Haus des Handwerks“. Früh setzt man auf Innovation – mit einem technischen Büro, einer Maschinenausstellung und ersten Informationsdiensten. Die Einführung des „Kleinen Befähigungsnachweises“ 1908 ist ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung der Ausbildung.

Gleichzeitig festigt sich die Rolle der Kammer im Gefüge der lokalen Wirtschaft. Die rasante Industrialisierung und die wachsende Konkurrenz durch große Kapitalgesellschaften stellen das traditionelle Handwerk vor erhebliche Herausforderungen. Die Kammer unterstützt ihre Mitglieder durch technologische Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsangebote. Unter den ersten Präsidenten – Hermann Kleist, Florenz Ernst und Johannes Joseph Kehl – sowie den Hauptgeschäftsführern Dr. A. Schellen und Dr. jur. Offenbach entsteht eine belastbare Kammerstruktur, die den Betrieben Orientierung und Rückhalt bietet. Auch die Herausgabe von Informationsblättern und der „Münsterschen Handwerkszeitung“ ab 1912 trägt dazu bei, das Handwerk als modern und lernfähig zu positionieren.

Weimarer Republik und Inflation (1918 – 1933)

Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Handwerk im Kammerbezirk Münster mit gravierenden Herausforderungen konfrontiert. Wirtschaftskrisen, politische Instabilität und Hyperinflation führen zu Unsicherheiten, denen das Handwerk mit institutionellem Aufbau begegnet. Der 1919 gegründete Reichsverband des Deutschen Handwerks und die 1929 verabschiedete Reichshandwerksordnung stärken die politische Mitbestimmung.

Die Handwerkskammer Münster, geführt von Franz Bielefeld als Präsident (ab 1927), bemüht sich um Stabilität und Interessenvertretung in Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Einzelne Gewerke leiden besonders stark – etwa die Textil- und Feinmechanikbetriebe. Die Kammer setzt sich dennoch für wirtschaftliche Erholung ein, etwa durch öffentlich bestellte Sachverständige oder durch eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen Kammern und Berufsverbänden. Auch die Auseinandersetzungen über die Rolle des Handwerks in der sich wandelnden Gesellschaft zeigen die politische Bedeutung des Sektors. Trotz aller Widrigkeiten gelingt es, das handwerkliche Selbstverständnis zu bewahren, die Kammerstruktur zu festigen und die Grundlagen für eine demokratische Interessenvertretung weiterzuentwickeln.

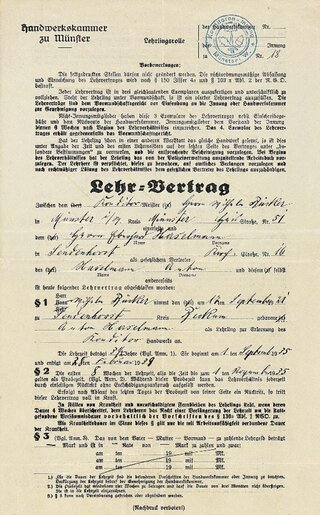

Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945)

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird das Handwerk ideologisch gleichgeschaltet. Der NSDAP-nahe Präsident Richard Wagener führt die Kammer im Geist des Führerprinzips. Demokratische Gremien entfallen, die Kammer wird zum Vollstrecker staatlicher Vorgaben. Der 1935 eingeführte Große Befähigungsnachweis sichert zwar die Ausbildungsqualität, ist jedoch Teil eines Systems, das die Eigenständigkeit aufhebt.

Während des Krieges werden viele Betriebe in die Rüstungswirtschaft eingebunden, oft unter Einsatz von Zwangsarbeitern. Die Kammer verliert durch Luftangriffe ihr Gebäude und ihre Selbstständigkeit. Der Einfluss des Reichswirtschaftsministeriums nimmt zu, regionale Entscheidungsfreiheit wird fast vollständig ausgehebelt. Auch in antisemitischen Maßnahmen ist das Handwerk nicht nur betroffen, sondern in Teilen mitverantwortlich. Nach 1943 existieren die Kammern zwar formal weiter, doch faktisch stehen sie unter totaler Kontrolle. Die Jahre 1933 bis 1945 markieren einen tiefen Einschnitt, in dem sich das Handwerk zwischen technischer Leistungsfähigkeit, staatlicher Vereinnahmung und moralischen Grenzverletzungen bewegt.

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder (1945 – 1960)

Nach Kriegsende beginnt der Wiederaufbau unter britischer Besatzung. Mit der Einführung der Drittelparität in den Kammergremien wird die demokratische Mitbestimmung gestärkt. Franz Bielefeld übernimmt erneut die Präsidentschaft, Dr. Clemens Kahmann die Hauptgeschäftsführung. In den 1950er Jahren floriert das Handwerk: Neue Berufsbilder entstehen, der Wohnungsbau boomt, und mit der Handwerksordnung von 1953 wird der Große Befähigungsnachweis gesetzlich verankert.

Die Kammer baut ihre Lehrwerkstätten aus, richtet Betriebsberatungsstellen ein und begleitet den sozialen sowie technologischen Aufschwung aktiv. Die Wirtschaft erholt sich schnell – insbesondere durch gezielte Förderprogramme, den Marshallplan und die hohe Nachfrage nach Bauleistungen. Die HWK positioniert sich als wichtiger Partner der Verwaltung, schafft Qualifizierungsangebote, stärkt die überbetriebliche Ausbildung und arbeitet an der Vereinheitlichung handwerklicher Standards. Die Berufsbildung und das duale System bilden das Rückgrat für ein Handwerk, das als Garant für Stabilität, Wohlstand und sozialen Aufstieg gilt. Die Kammer wird zu einer tragenden Säule im westdeutschen Wiederaufbau.

Wirtschaftliche Konsolidierung und Wandel (1960 – 1980)

Die Zeit zwischen 1960 und 1980 ist von Konsolidierung und Anpassung geprägt. Unter den Präsidenten Philipp Klee und Paul Schnitker sowie Hauptgeschäftsführer Bernd Schulze Wierling werden Bildungszentren ausgebaut, neue Beratungsangebote entwickelt und die politische Interessenvertretung gestärkt. Das Berufsbildungsgesetz 1969 bringt Neuerungen, die Kammer bewahrt jedoch ihre Prüfungsautonomie.

Trotz Energiekrise und Strukturwandel bleibt das Handwerk widerstandsfähig, besonders im ländlichen Raum. Die HWK reagiert auf die Herausforderungen mit technischen Qualifikationen, sozialpolitischer Mitwirkung und wirtschaftlicher Beratung. Die Zahl der Lehrlinge steigt zeitweise stark an – eine Folge des demografischen Drucks, aber auch der Attraktivität handwerklicher Berufe. Die Kammer fördert überregionale Kooperationen und engagiert sich verstärkt auf europäischer Ebene. Die Partnerschaft mit der Handwerkskammer Orléans ab 1961 entwickelt sich zu einem stabilen Pfeiler internationaler Bildungsarbeit. Auch das Engagement von Paul Schnitker im Europäischen Parlament und im Gemeinschaftsausschuss der gewerblichen Wirtschaft zeigt: Die HWK denkt über Regionen und Nationen hinaus.

Strukturwandel und Globalisierung (1980 – 2000)

Mit dem Eintritt in die Ära der Globalisierung setzt die Kammer auf Modernisierung und Internationalisierung. Präsident Paul Schnitker und die Hauptgeschäftsführer Bernd Schulze Wierling und Dr. Karlheinz Leineweber positionieren die HWK als Innovationsmotor. Bildungsreformen, neue Berufsprofile (etwa im Bereich Umwelttechnik), das Zentrum für Technologie, Energie und Umweltschutz sowie die Einführung von Telelearning tragen zur Wettbewerbsfähigkeit bei.

Internationale Kooperationen – etwa mit Krakau, Orléans oder Eger – und der Aufbau eines Bildungszentrums in Rostock zeigen die überregionale Strahlkraft. Die Kammer reagiert auf konjunkturelle Schwankungen mit gezielten Fördermaßnahmen. Programme wie „Handwerk Emscher-Lippe“ setzen Akzente in strukturschwachen Regionen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen wird intensiviert, und neue Instrumente wie die Technologieberatung oder das Umweltinstitut tragen zu einer praxisnahen Unterstützung der Betriebe bei. In einer Zeit sich wandelnder Märkte bleibt die HWK ein verlässlicher Anker für Innovation und regionale Stabilität.

Aufbruch, Wandel und Verantwortung (2000 – 2010)

Die Jahre 2000 bis 2010 sind von wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlichem Wandel geprägt. Trotz konjunktureller Stagnation beweist das Handwerk Stabilität – insbesondere durch seine kontinuierliche Ausbildungsleistung. Die Reform der Handwerksordnung 2004 stößt auf Widerstand, dem sich die HWK Münster mit politischen Kampagnen wie „Ja zum Meisterbrief“ entgegenstellt.

Zentrale bildungspolitische Impulse gehen von Projekten wie dem Paul-Schnitker-Haus für Energieeffizienz und dem Zentrum für Handwerk und Wissenschaft aus. Auf europäischer Ebene setzt die Münsteraner Erklärung 2007 ein Zeichen für hochwertige Berufsbildung. Die HWK engagiert sich in zahlreichen kommunalen Gremien, etwa zur Gewerbeflächenentwicklung, Umweltzonen oder Mittelstandsfinanzierung. Das Konjunkturpaket II wird 2009 erfolgreich genutzt, um handwerksgerechte Aufträge in der Region zu halten.

Auch international und gesellschaftlich ist die Kammer aktiv: Austauschprogramme, Integrationsprojekte, neue Märkte im Bereich barrierefreies Bauen sowie eine moderne Ansprache junger Menschen prägen das Jahrzehnt. Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zur Gesundheitsförderung in Betrieben ergänzen das Spektrum. Mit der Imagekampagne „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan.“ findet diese Phase einen selbstbewussten Abschluss.

Transformation und Digitalisierung (2010 – 2019)

Zwischen 2010 und 2019 behauptet sich das Handwerk trotz globaler Krisen als stabiler Wirtschaftsfaktor. Die HWK Münster setzt auf Nachwuchssicherung durch Programme wie die HandWerkStatt, Girls’ Day, Ausbildungsbotschafter und internationale Austauschformate. Die Digitalisierung wird zur Querschnittsaufgabe. Projekte wie „handwerk.digital“ sowie Investitionen in Lernformate und Infrastruktur des HBZ tragen zur Modernisierung bei. Die Wiedereinführung der Meisterpflicht in ausgewählten Berufen 2019 markiert einen politischen Erfolg.

Gleichzeitig verstärkt die HWK ihr Engagement in der Gleichstellungspolitik und Integration. Programme für geflüchtete Jugendliche, Frauen in Führung und neue Wege der Ehrenamtsförderung zeigen Wirkung. Die Kammer organisiert Formate wie „Zukunftsräume“, um politische Dialoge zu fördern, und positioniert sich in Fragen der Infrastruktur, Energiepolitik und Bildungsstrategie. Bildung, Ehrenamt und gesellschaftliche Verantwortung bilden ein stabiles Fundament – getragen von Innovationsbereitschaft und aktiver Teilhabe am Strukturwandel.

Unsicherheiten und Herausforderungen (2020 – 2025)

Ab 2020 sieht sich das Handwerk im Kammerbezirk Münster mit globalen Krisen und strukturellem Wandel konfrontiert. Die Corona-Pandemie beschleunigt digitale Prozesse, führt zur Einführung neuer Formate und zeigt die Bedeutung resilienter Kammerstrukturen. Nachhaltigkeit rückt in den Mittelpunkt: Mit Projekten wie „Grünes Gründen Münsterland“ und digitalen Tools zur CO2-Bilanzierung gestaltet die Kammer die ökologische Transformation konkret.

Trotz Rückgängen in der Ausbildung stabilisieren sich die Zahlen durch neue Formate, Podcasts und internationale Austauschprogramme. Die HWK engagiert sich politisch für Standortentwicklung, Bürokratieabbau und Fachkräfteanwerbung. Innovationsprojekte mit KI, Robotik und Exoskeletten finden ihren Weg in die Praxis. Gleichzeitig fördert die Kammer aktiv die Kreislaufwirtschaft, unterstützt betriebliche Transformationsprozesse und verknüpft Nachhaltigkeit mit Wettbewerbsfähigkeit. In einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld erweist sich das Handwerk erneut als gestaltende Kraft – unterstützt von einer Kammer, die Wandel als Chance begreift und aktiv mitformt.