1933 - 1945

Zeit des Nationalsozialismus

Gleichgeschaltet und kontrolliert

Entmachtung der Kammern – Beginn der Gleichschaltung

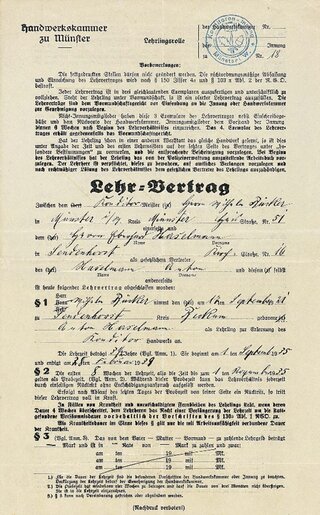

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 unterliegt auch die Handwerkskammer Münster dem politischen Zugriff. Die Gleichschaltung betrifft alle wirtschaftlichen Körperschaften: Kammern verlieren ihre demokratischen Strukturen, gewählte Gremien werden aufgelöst, und neue Funktionäre – häufig Parteimitglieder – übernehmen die Leitung.

In Münster tritt Malermeister Richard Wagener sein Amt als Präsident an. Er erklärt 1932 offen seine Nähe zur NSDAP, wird 1935 zum Ratsherrn berufen und verkörpert den politischen und mentalen Wandel jener Jahre: Junge, aufstiegsorientierte Handwerksmeister verbinden mit dem neuen Regime persönliche Chancen – oft gepaart mit ideologischer Anpassung.

Regionale Anpassung statt Widerstand

Wie viele westfälische Kammern verhält sich auch die HWK Münster zu Beginn abwartend und formal korrekt. Man ist enttäuscht vom demokratischen System der Weimarer Republik, verfügt über keine politische Machtbasis – und fügt sich letztlich den neuen Verhältnissen.

Die Zahl aktiver NSDAP-Mitglieder im Kammerumfeld ist zunächst gering; doch innerhalb weniger Jahre vollzieht sich eine ideologische Durchdringung aller Strukturen.

Antisemitische Verdrängung – Arisierung

Auch im Kammerbezirk Münster treffen die antisemitischen Maßnahmen des NS-Staates jüdische Handwerkerinnen und Handwerker unmittelbar:

- Betriebsinhaber jüdischer Herkunft werden aus der Handwerksrolle gestrichen.

- Sie verlieren ihre Gewerbeerlaubnis oder werden zum Verkauf beziehungsweise zur Schließung ihrer Betriebe gezwungen.

- Ihre Geschäfte werden im Zuge der sogenannten „Arisierung“ an nicht-jüdische Handwerker überführt – oft unter Wert.

Diese Vorgänge sind auch hier nachweisbar, obwohl viele Kammerakten verloren gehen. Die HWK Münster ist – wie andere westfälische Kammern – Mitvollzieherin einer staatlich gelenkten Verdrängung.

Zwangsarbeit im Handwerk

Ab Kriegsbeginn 1939 setzt der NS-Staat in großem Umfang Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ein – auch in Handwerksbetrieben des Münsterlandes:

- Besonders in Gewerken wie Metallverarbeitung, Bauhandwerk oder Lebensmittelproduktion kommen ausländische Arbeitskräfte zum Einsatz,

- vielfach unter menschenunwürdigen Bedingungen,

- meist ohne formelle Zustimmung, aber in Kenntnis der örtlichen Kammern.

Auch im Kammerbezirk Münster gibt es Hinweise darauf, dass Handwerksbetriebe Kriegswirtschaft betreiben und zur Aufnahme von Zwangsarbeitern verpflichtet werden. Die Kammer unterstützt diese Prozesse organisatorisch – etwa durch Koordination oder Materiallenkung – und ist damit Teil des funktionierenden Verwaltungssystems der NS-Wirtschaft.

Zerstörung und Auflösung

1942 werden die Handwerkskammern durch die Gauwirtschaftskammern mit NS-Handwerksabteilungen ersetzt – auch in Münster. Das eigenständige Kammerwesen verschwindet endgültig.

Ein alliierter Luftangriff auf Münster im weiteren Kriegsverlauf zerstört das Gebäude der Handwerkskammer schwer – ein symbolischer wie praktischer Bruch mit der bisherigen Arbeit.

Im Jahr 1943 wird auch der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag aufgelöst. Die Kammern bestehen nur noch formal, agieren aber vollständig unter staatlicher Kontrolle.

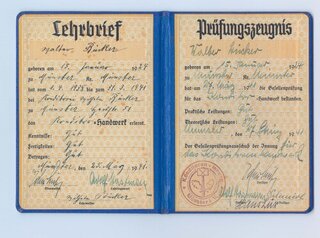

Prüfungszeugnis von 1941: der Nachweis fundierter Ausbildung

Bilanz: Zwischen Anpassung und Verstrickung

Der Historiker Ralf Stremmel beschreibt die Handwerkskammern im Nationalsozialismus als „technokratisch effizient und ideologisch folgsam“. Auch im Kammerbezirk Münster zeigt sich dieses Bild:

- Die Kammer ist kein ideologisches Zentrum,

- aber auch kein Ort des Widerstands,

- sondern eine funktionierende Verwaltungseinheit,

- die den Anforderungen des NS-Staates in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht gerecht wird – auch bei Verbrechen wie der Arisierung.

Nach 1945: Bruch und Kontinuität

Nach Kriegsende 1945 wird der Kammerapparat neu aufgebaut. NS-belastete Präsidenten kehren nicht zurück. Viele Ehrenämter werden neu besetzt. Im Hauptamt hingegen verbleiben viele Funktionsträger, die als „technisch zuverlässig“ gelten.

Strukturell bleiben zentrale Elemente wie:

- der Große Befähigungsnachweis,

- Aufgaben in der Berufsausbildung,

- sowie die institutionelle Form der Kammern erhalten.

Diese Phase ist keine Episode, sondern eine prägende Zäsur in der Geschichte der HWK Münster.